【あなたの理解度は?】金融リテラシー調査2022年版を解いてみた!

皆さんこんにちは!

アラサー係長です!

今回のテーマは「金融リテラシー調査」についてです!

先日、人気YouTuberの両学長さんの動画にて「金融リテラシー調査」について解説していました!

人生の中で、お金に関する決断をしなくてはいけない時って必ず訪れますよね。

結婚・教育・住宅費用・老後の備えなどなど。。。

正しい選択をするには、正しい「金融知識」が必要不可欠です。

でもさ~

自分に金融知識があるのかどうかって分からなくない?

そんな疑問を持つ方もいらっしゃるかもしれません。

そこで活用できるツールが「金融リテラシー調査」です☆

両学長さんの動画の後半では、クイズ形式で問題が紹介されており面白かったです♪

まだ観てない方は是非とも視聴してみてください!

今回、両学長の動画の結論としては

- 日本人の金融リテラシーレベルは停滞

- 先進国の中では金融知識が低い日本国

- まだまだお金についての発信が必要(=まだまだ伸び代がある)

- お金の知識を正しく持つことで正しい行動が生まれる

という内容でした。

ちなみに香港は群を抜いて金融知識が高く、日本とも大差がついている結果とのこと。

やばいぜ日本。って感じですよね。

しかし、日本では今年の4月から高校生の金融教育が始まっています。

>【4月からスタート】金融教育の必修化!高校生はお金の教育で何を学ぶ?

今後、日本の金融リテラシーが少しずつ向上していくことに期待ですね

そこで今回、この「金融リテラシー調査」の内容が気になり、実際に問題を解いてみることにしました!

果たして私の金融リテラシーはどの程度なのか?

腕試ししてみたいと思います。

金融リテラシー調査の概要

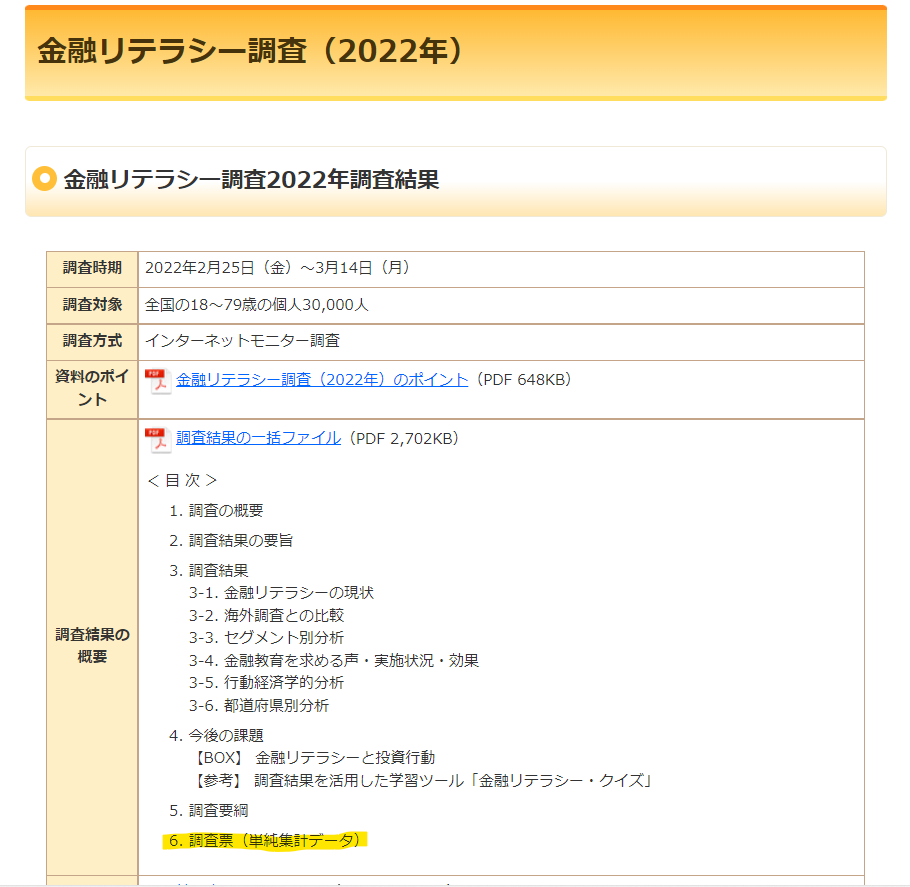

では、今回のテーマである「金融リテラシー調査」がどのように実施されているのか簡単に紹介していきます。

金融リテラシー調査とは、日本人の金融知識レベルを確認するために 金融広報中央委員会 が3年に1度実施している調査のことを指します。

全国の18歳~79歳の個人30,000名を対象に調査を実施し、金融に関する知識や行動の特色を把握することを目的とし毎回レポートが公表されます。

この調査によって、

日本の金融知識の現状や諸外国とのレベルの比較など様々な統計的データ作成されます。

レポートを見ると年代別・地域別の金融知識レベルの違いも載っており

非常に興味深い内容でした!

調査結果レポートを見てみよう

金融広報中央委員会が運営している「知るポルト」というサイトに、調査結果のレポートがあります。

データ資料室をクリックすると「アンケート調査」がありますのでそこをクリック

一番上に金融リテラシー調査がありましたのでそちらをクリック!

金融リテラシー以外の調査も実施しているみたいですね。

金融リテラシー調査の中身がズラーと記載されています。

その中にある概要6「調査票」が金融リテラシー調査の設問集になります。

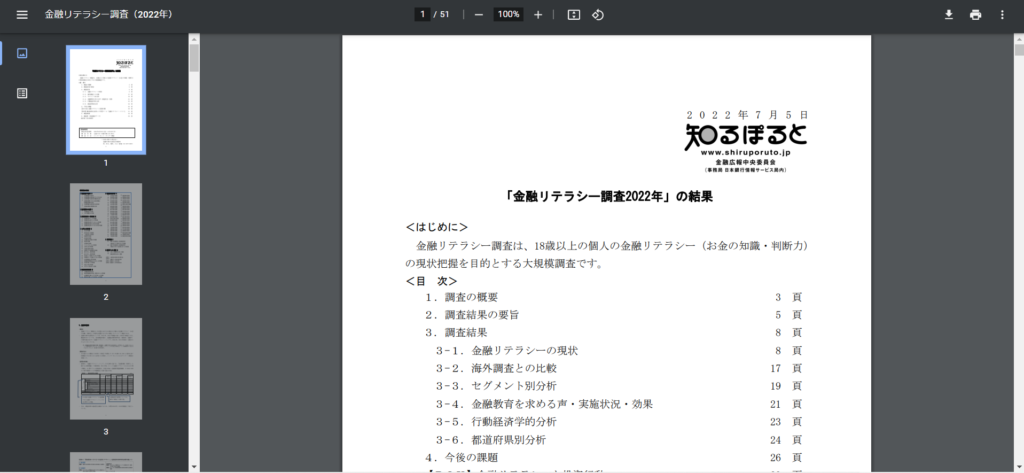

早速、調査結果の一括ファイルをダウンロードして中身を見ていきましょう!

※画像をタップするとpdfファイルが開きます

レポートは全51ページで構成されており、序盤は今回の調査結果のレビューになります。

いや~この調査レポート

見ていてとても興味深いですね。。。

調査結果では以下の内容が記載されていました

- 各項目の正答率

- 年代別正答率の違い

- 金融知識レベルの海外との比較

- 金融情報の収集方法・頻度

- 都道府県別正答率・特徴

- 金融知識レベル別の行動パターン

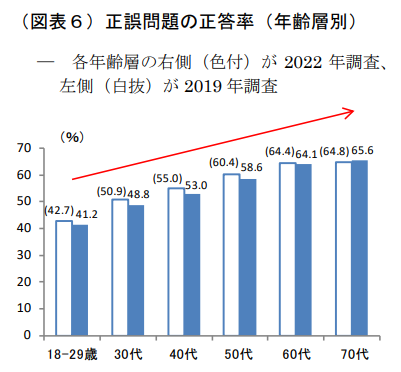

例えば、年代別の正答率を見てみましょう!

綺麗な右肩上がりなグラフです。

このグラフをみてお分かりの通り、年を重ねるごとに正答率が上昇していくことが分かりますよね。

おそらく人生経験を積むことで金融リテラシーも自然と向上していくのでしょうね。

しかし、全体的にみると

各年代も2019年と比較すると正答率が減少していますよね。

ちなみに金融リテラシー調査では、調査結果の継続性を確保するために

2016年以降は問題変更されておりません。

つまり、問題が難しくなった…という訳では無く。

純粋に金融知識レベルが低下している傾向ということになります。

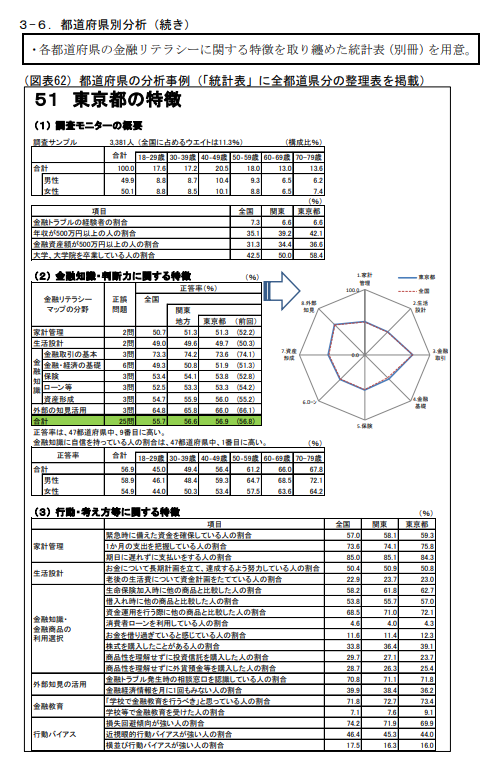

また、その他にも

各都道府県別の正答率なども分析されています。

これを見ると金融教育に力を入れている地域は?とか

県民性の特徴まで見えてきますね!

そんな様々な分析に活用できる「金融リテラシー調査」ですが

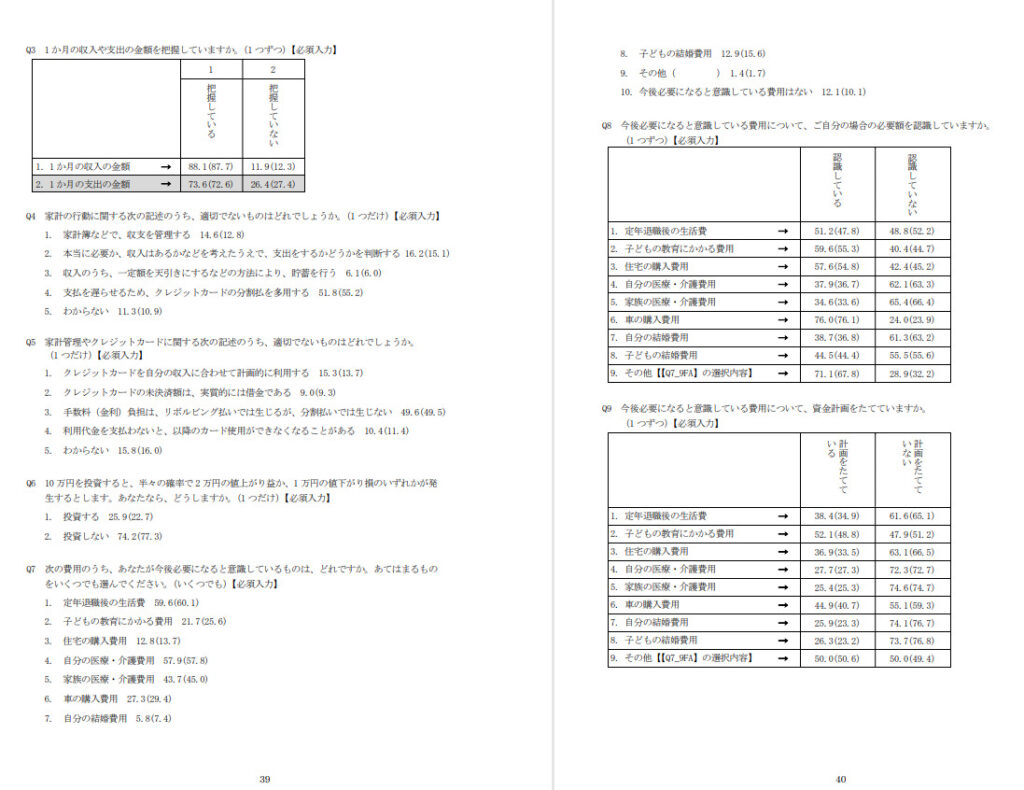

調査に使用される設問はトータル52問でした。

内容を見てみると、

アンケートで回答する設問もあり、全てが問題形式という訳では無さそうです。

割合にして、約半分がアンケート調査。もう半分が問題形式。といった感じです。

ということで、今回は問題形式で記載されている設問を実際に解いてみました!

[ad]

金融リテラシー調査にチャレンジしてみた!

ここからは、いくつか設問を記載していきますね。

家計管理についての問題です。

家計の行動に関する次の記述のうち、適切でないものはどれでしょうか。(1 つだけ)

- 家計簿などで、収支を管理する

- 本当に必要か、収入はあるかなどを考えたうえで、支出をするかどうかを判断する

- 収入のうち、一定額を天引きにするなどの方法により、貯蓄を行う

- 支払を遅らせるため、クレジットカードの分割払を多用する

- わからない

いかがでしょうか?

簡単ですかね?

正解は、、、

家計の行動で正しくないのは、

>支払を遅らせるため、クレジットカードの分割払を多用する

です!

クレジットカードの使用方法には注意が必要です。

分割払いやリボ払いには多額な手数料が上乗せされます。

金利ってやつですね。

ちなみに、楽天カードの分割払の金利は、実質年率12.25%~15.00%です。

回数が増えるほどに金利が上がっていきます。

この金利の高さをヤバい!って思えるかどうかが重要です。

投資の世界でも、利回りは3%~7%が相場です。

いかに15%の金利が高いか。またそれを支払う側になるわけです。

過去にこのような記事を書きました。

併せてご覧ください!

【資産を増やす定義とは?】あなたは正しい「利回り」を知っていますか?

皆さんは「利回り」という言葉を知っていますか?投資を始めると「利回り」という言葉を目にする機会が多くなったのではないでしょうか? 今回の記事では、利回りの相場…

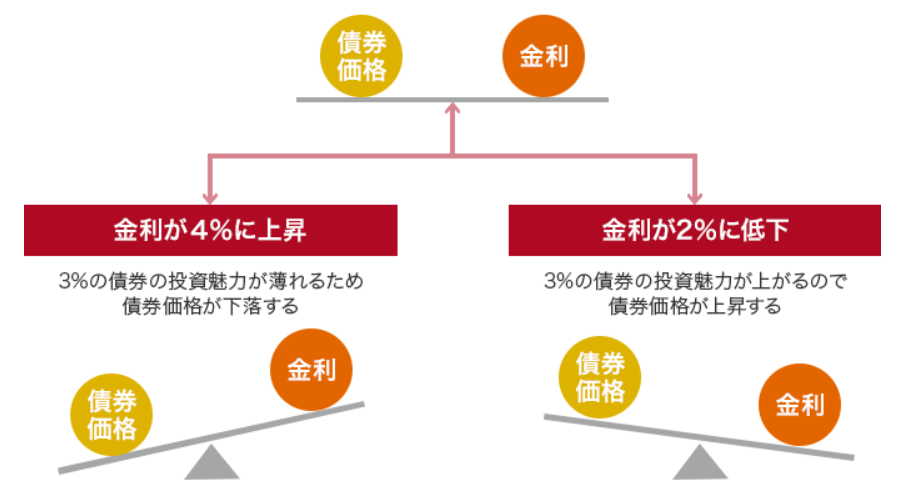

続いて『金利』についての問題です。

金利が上がったら、通常、債券価格はどうなるでしょうか。(1 つだけ)【必須入力】

- 上がる

- 下がる

- 変化しない

- 債券価格と金利の間には何の関係もない

- わからない

皆さん分かりますか?

正解は、、、

Q.金利が上がったら、通常、債券価格はどうなるか?

>債券価格は下がる

です!

よく、金利と債権は「シーソーの関係」と言われますよね。

投資をおこなっている方は、「こんなの常識じゃん」と感じるかもしれませんが

意外と正答率低いんですよね。

さて、続いても金利についての問題です。

金利が上がっていくときに、資金の運用(預金等)、借入れについて適切な対応はどれでしょうか。

(1 つだけ)【必須入力】

- 運用は固定金利、借入れは固定金利にする

- 運用は固定金利、借入れは変動金利にする

- 運用は変動金利、借入れは固定金利にする

- 運用は変動金利、借入れは変動金利にする

- わからない

変動と固定の特徴を理解できているかな?

では、正解です。

Q.金利が上がっていくときに、資金の運用(預金等)、借入れについて適切な対応はどれか?

>運用は変動金利、借入れは固定金利にする

固定金利と変動金利については

「返済するときは固定」

「リターンを得たいときは変動」

これが基本になります。

返済時に固定金利の方が、毎月の返済額も一定になり返済計画を立てやすいのがメリットになります。つまり、リスク耐性に向いております。

また、投資をする際は変動金利の方が

より大きなリターンを得ることも可能になります(もちろん適正なリスクの範囲内で)

この金利の問題を通じてビックリしたのが、、、

「わからない」と回答した人が4割以上いたことです。

現在、世の中の経済ニュースで金利の話はしょっちゅう耳にしますよね?

金利が上がるアメリカ。低金利を維持する日本。

この手の知識を持っておくことで

- 今後の世界経済の流れはどのように変化するのか?

- どのように備えておくべきか?

このような予想や判断ができるようになります。

金融リテラシーを持つことは正しい行動を行う上で必須といえますね。

その他、金融リテラシー調査には以下の内容に関する問題もありました

「住宅ローンの返済について」

「保険について」

「預貯金について」

基礎基本な内容ですが、全体の正答率は前述した通り5割程度なのです。

ちなみに、私の正答率は…。

100%でした!

嘘じゃないですよ!?

ほんとに。

ホントにだってば。。。(笑)

日々YouTubeで金融系の動画を見あさっているだけのことはあるかなと自負しておりますw

皆さんもチャレンジしてみてはいかがでしょうか?

まとめ

今回は【あなたの理解度は?】金融リテラシー調査2022年版を解いてみた と題して

実際に金融リテラシー調査の問題を解いてみました!

結論、金融リテラシーを高めることは資産形成上とても重要である!

資産形成を上手に行うためには“失敗”をいかに減らすか。

これに尽きます。

正しい判断・行動を取るには金融リテラシーを高めていくしかないのです!

お金を増やすことばかりに突出せず、知的で洗練された教養のある人になっていきたいものですね。

人間、志を立てるのに遅すぎることはない。

byスタンリー・ボールドウィン(政治家・イギリス)

この言葉が示すとおり、日々勉強ですね。

一緒に金融リテラシーを向上させていきましょう♪

今回は以上となります!

最後までご覧頂きありがとうございました!